Il teatro barocco

I secoli XVII e XVIII videro l'affermarsi di un nuovo tipo di edificio teatrale:

la sala barocca o all'italiana, caratterizzata da una pianta allungata, originariamente ad "U" ed in seguito a ferro di cavallo, dotata di un imponente ed elaborato boccascena e di una serie di palchetti tramezzati accessibili da ingressi autonomi.

Questa tipologia costituira' un prototipo del teatro non solo in Italia ma in tutta Europa fino alla fine dell'800.

Tale modello, affermatosi dopo un lungo periodo di sperimentazione che vide il passaggio dall'antica

struttura a gradoni, ancora presente nel

Teatro Farnese di Parma, alla pianta mistilinea del Teatro degli Immobili (poi Teatro della Pergola) di Firenze, venne a fissarsi definitivamente nel Teatro alla Scala di Milano (1778).

Protagonisti indiscussi di questo periodo di cambiamento furono i membri della famiglia

Galli Bibiena, una vera e propria dinastia di architetti e scenografi che, nel corso di tre generazioni (dalla fine del Seicento alla fine del Settecento), interpretarono le numerose ed eterogenee tendenze dell'epoca.

Fautori, per motivi di acustica, di edifici a pianta svasata come il Teatro dei Rinnovati di Siena, furono al centro di aspre polemiche che vedevano, invece, nei teatri a pianta ellissoidale il concretizzarsi delle teorie scientifiche sorte in quest'epoca sull'argomento.

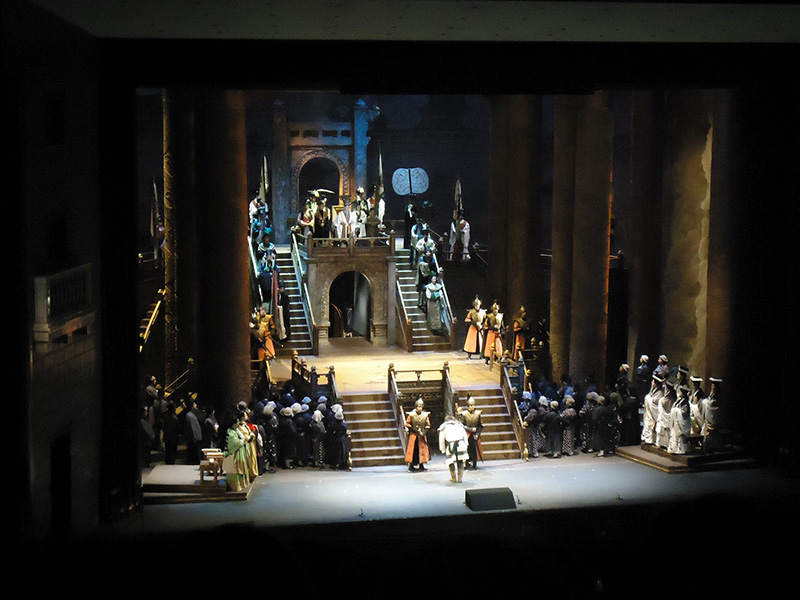

Per quanto riguarda l'apparato

scenotecnico, il Seicento si caratterizzo' per il definitivo affermarsi del boccascena come struttura architettonica portante e per l'abbandono del sistema dei

periaktoi in favore di quinte piatte scorrevoli, disposte in diagonale verso il centro della scena e azionabili tramite funi legate ad un argano posizionato nel sottopalco.

Per ospitare la dotazione di scene di repertorio e la grandiosa mole dei macchinari, divenuti stabili, il palcoscenico viene ampliato in profondita' ed altezza e furono create zone di servizio, mentre lo spazio scenico, dal proscenio, si allungo' in profondita' grazie anche a sapienti giochi ottici.

La situazione cambio' nel Settecento: se inizialmente la scenografia, soprattutto ad opera dei Bibiena, rinuncio' all'asse centrale e si concretizzo', con la veduta ad angolo, in una prospettiva a fuochi multipli, nella seconda meta' del secolo abbandono' progressivamente l'eccesso ornamentale di tipo barocco.

Si affermo' la cosiddetta

scena-quadro che ridusse all'utilizzo di una tela dipinta per il fondale e di un numero esiguo di quinte e teloni quella che nel Seicento era stata una grandiosa macchina prospettica.

L'apparato scenotecnico si semplifico', pur conservando e sviluppando i meccanismi e gli accorgimenti, come la graticcia e i gargami, che consentirono i cambi di scena grazie al sollevamento e all'abbassamento dei teli dal soffitto.

Nel '600 hanno origine il

Melodramma, che si propone di far rivivere l'antica unione tra poesia e musica, e la

Commedia dell'Arte, che crea una tematica ed un linguaggio piu' vicino al popolo.

Assistiamo progressivamente al passaggio da un teatro aristocratico e sostanzialmente privato ad un teatro pubblico e popolare. Le rappresentazioni non avvengono piu' occasionalmente ma con continuita' e regolarita'.

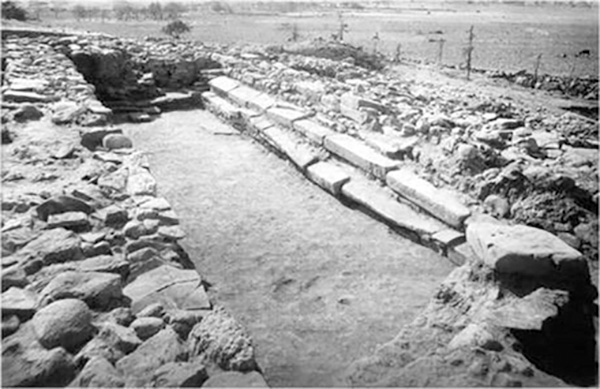

Resti archeologici dell'ambiente teatrale di Poliochni

Resti archeologici dell'ambiente teatrale di Poliochni Resti archeologici del teatro del secondo palazzo di Cnosso

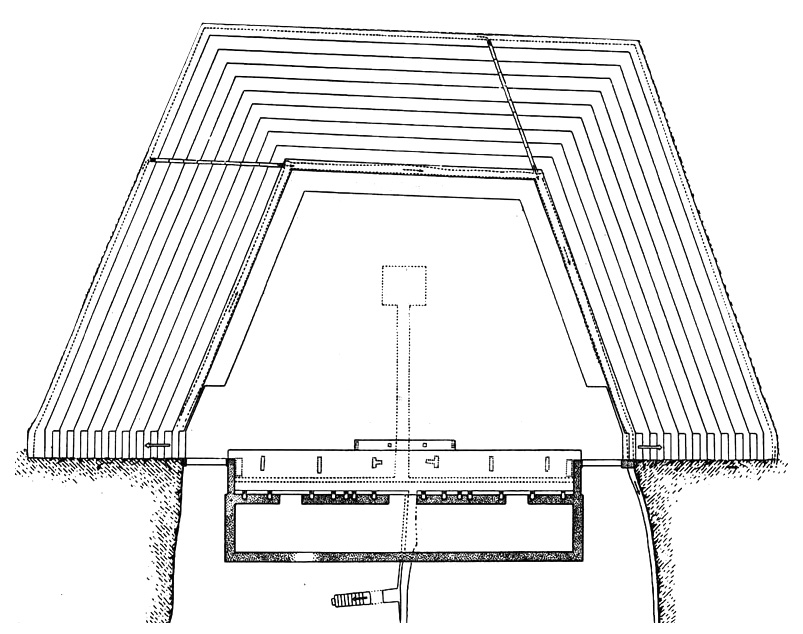

Resti archeologici del teatro del secondo palazzo di Cnosso Ricostruzione planimetrica del teatro di Damocopo a Siracusa

Ricostruzione planimetrica del teatro di Damocopo a Siracusa

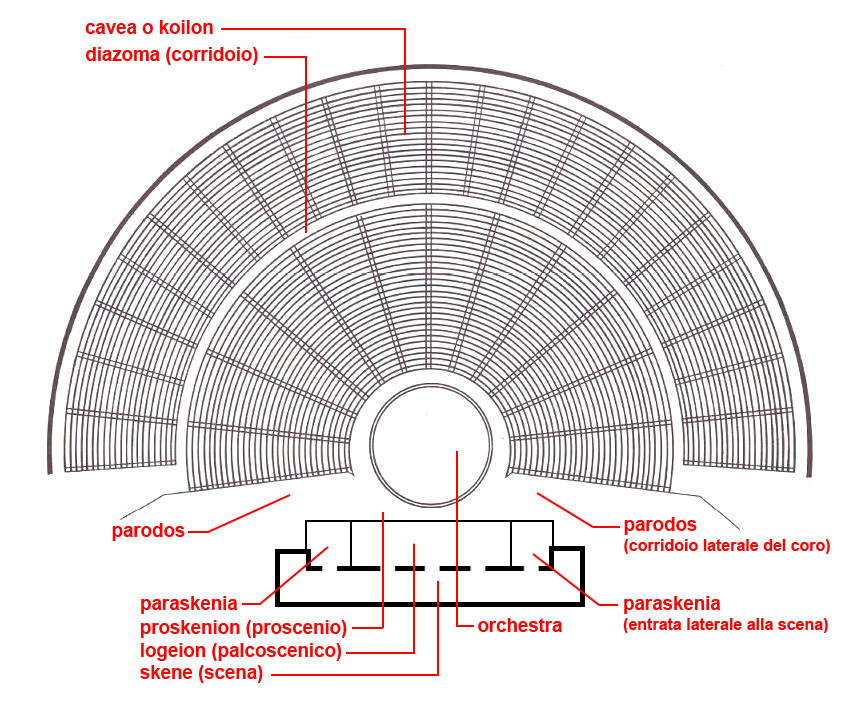

Gli elementi del teatro greco

Gli elementi del teatro greco Teatro greco: ricostruzione grafica

Teatro greco: ricostruzione grafica Resti del teatro greco di Siracusa

Resti del teatro greco di Siracusa Odeon di Termesso e Kretopolis

Odeon di Termesso e Kretopolis

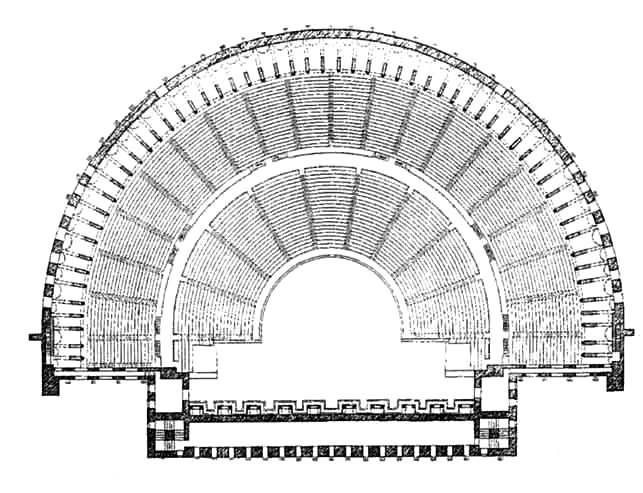

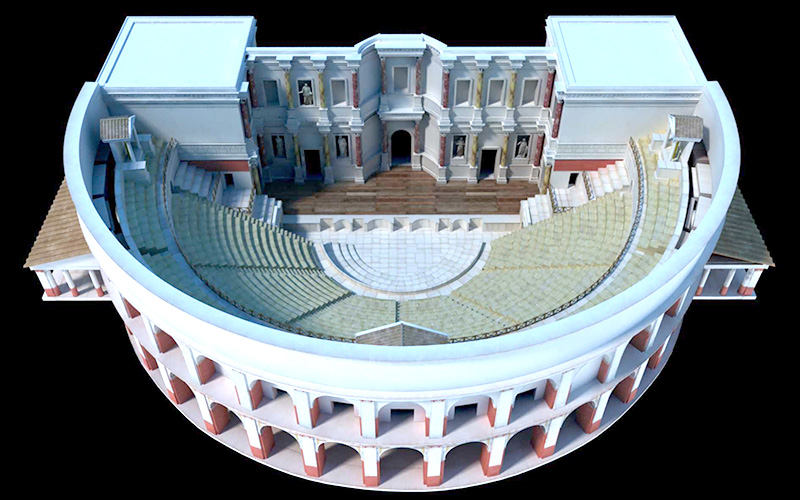

Planimetria di teatro romano

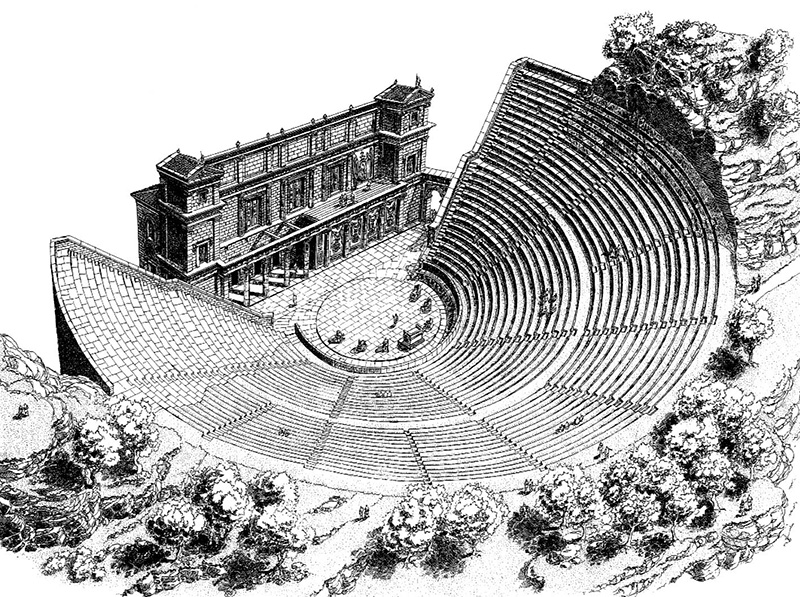

Planimetria di teatro romano Teatro romano: ricostruzione 3D in computer grafica

Teatro romano: ricostruzione 3D in computer grafica Resti del teatro romano di Bosra (Siria)

Resti del teatro romano di Bosra (Siria)

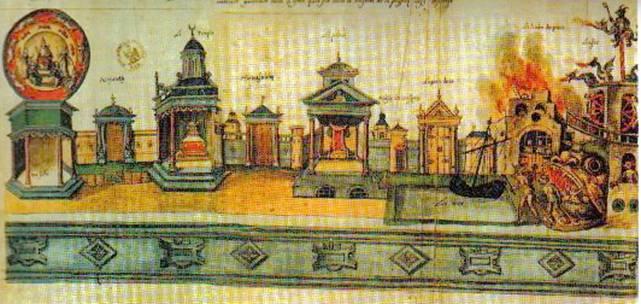

Mansiones in una illustrazione medievale

Mansiones in una illustrazione medievale

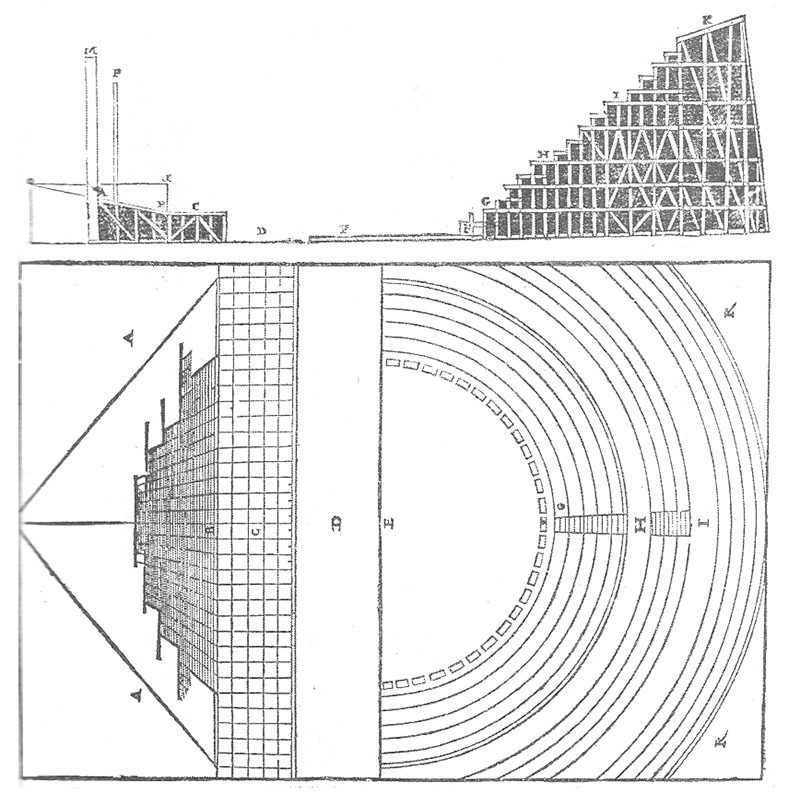

Progetto di allestimento teatrale di S.Serlio (1475-1554)

Progetto di allestimento teatrale di S.Serlio (1475-1554) Teatro Olimpico di Vicenza: pianta

Teatro Olimpico di Vicenza: pianta Teatro Olimpico di Vicenza: vista complessiva

Teatro Olimpico di Vicenza: vista complessiva Teatro Olimpico di Vicenza: palcoscenico e quinte prospettiche

Teatro Olimpico di Vicenza: palcoscenico e quinte prospettiche

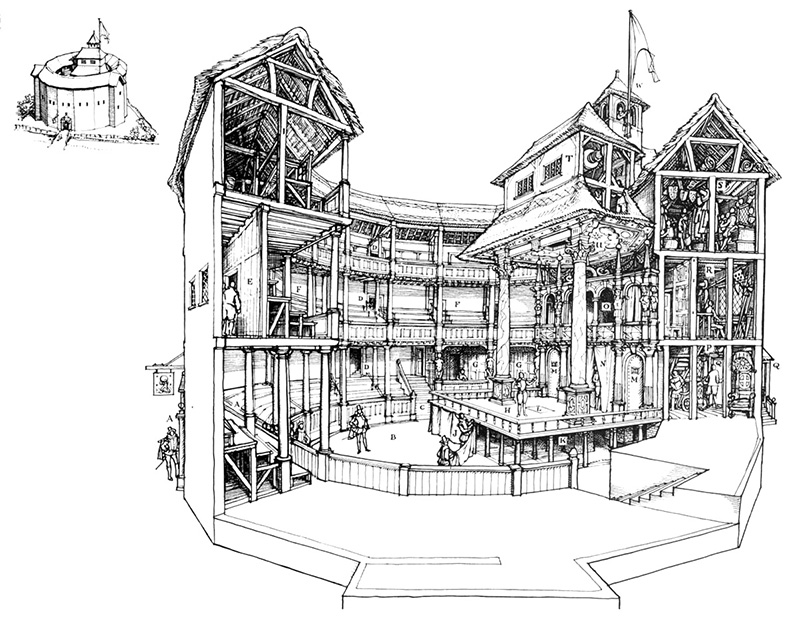

Teatro elisabettiano: spaccato prospettico

Teatro elisabettiano: spaccato prospettico Teatro elisabettiano: vista

Teatro elisabettiano: vista

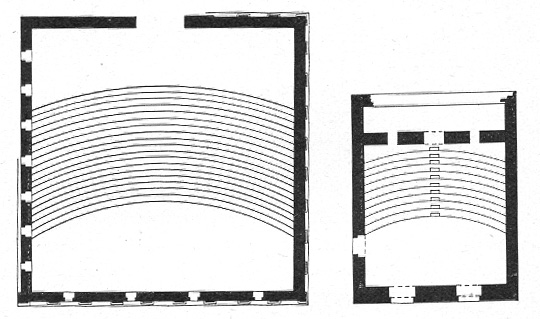

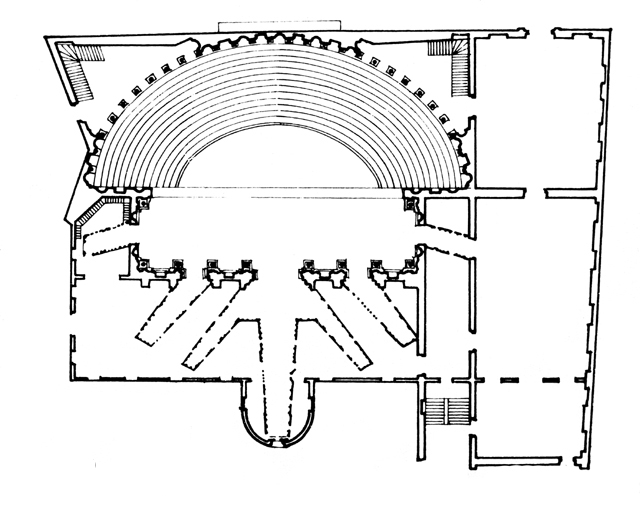

Teatro Farnese a Parma: planimetria

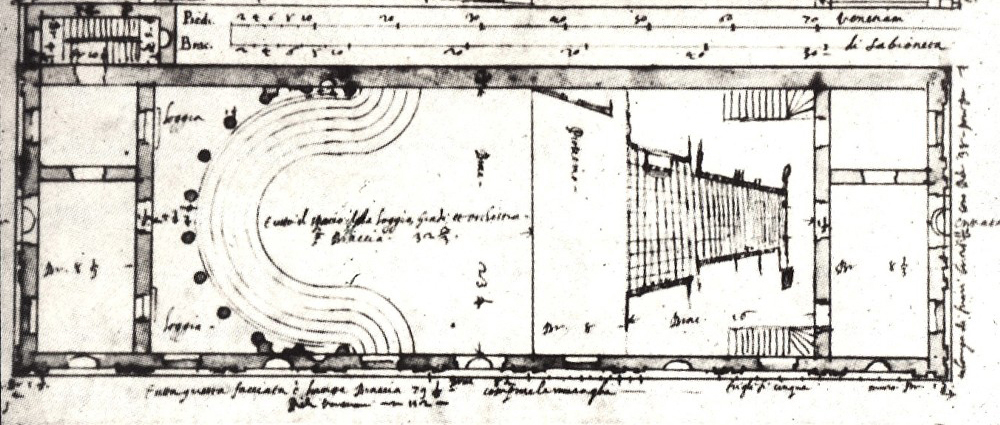

Teatro Farnese a Parma: planimetria Teatro di Vincenzo Scamozzi a Sabbioneta: pianta

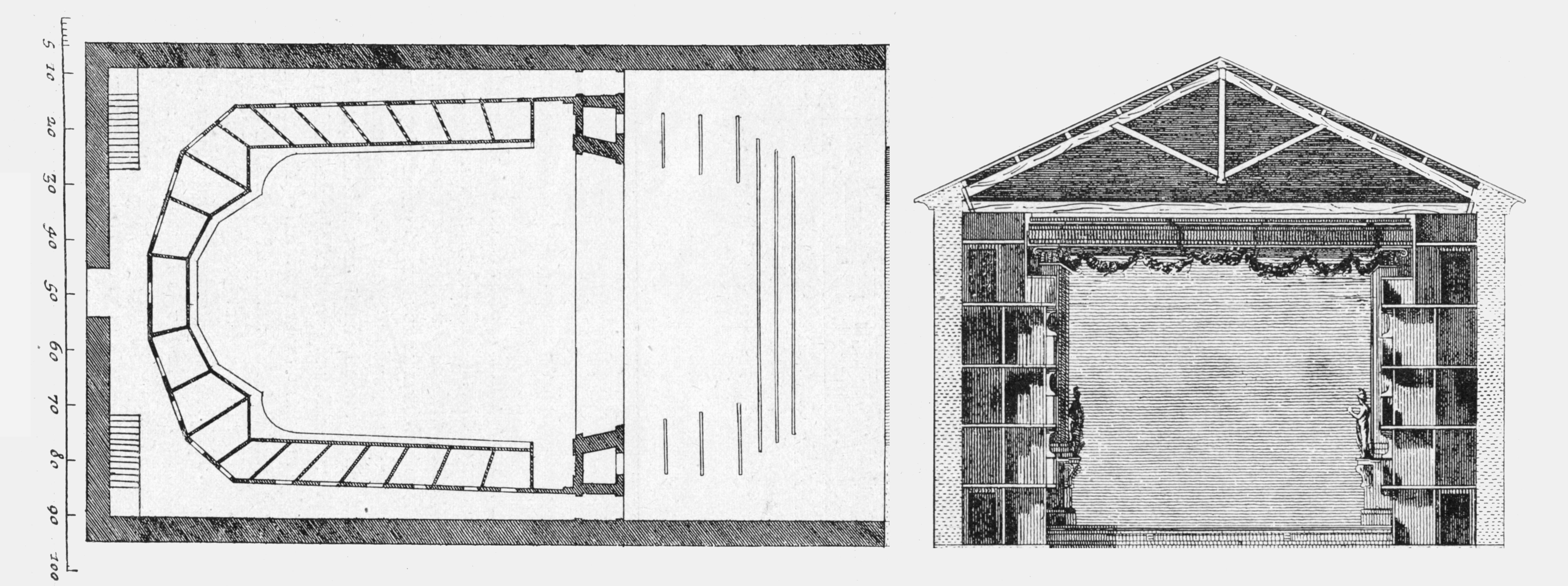

Teatro di Vincenzo Scamozzi a Sabbioneta: pianta Teatro di Giacomo Torelli a Fano: pianta e sezione

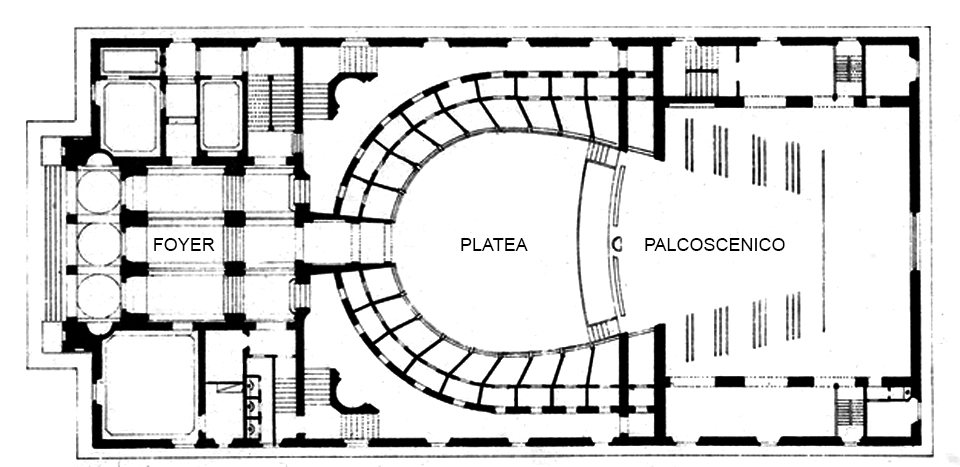

Teatro di Giacomo Torelli a Fano: pianta e sezione Planimetria tipica del teatro all'italiana

Planimetria tipica del teatro all'italiana

Illuminazione della sala

Illuminazione della sala Illuminazione della scena

Illuminazione della scena

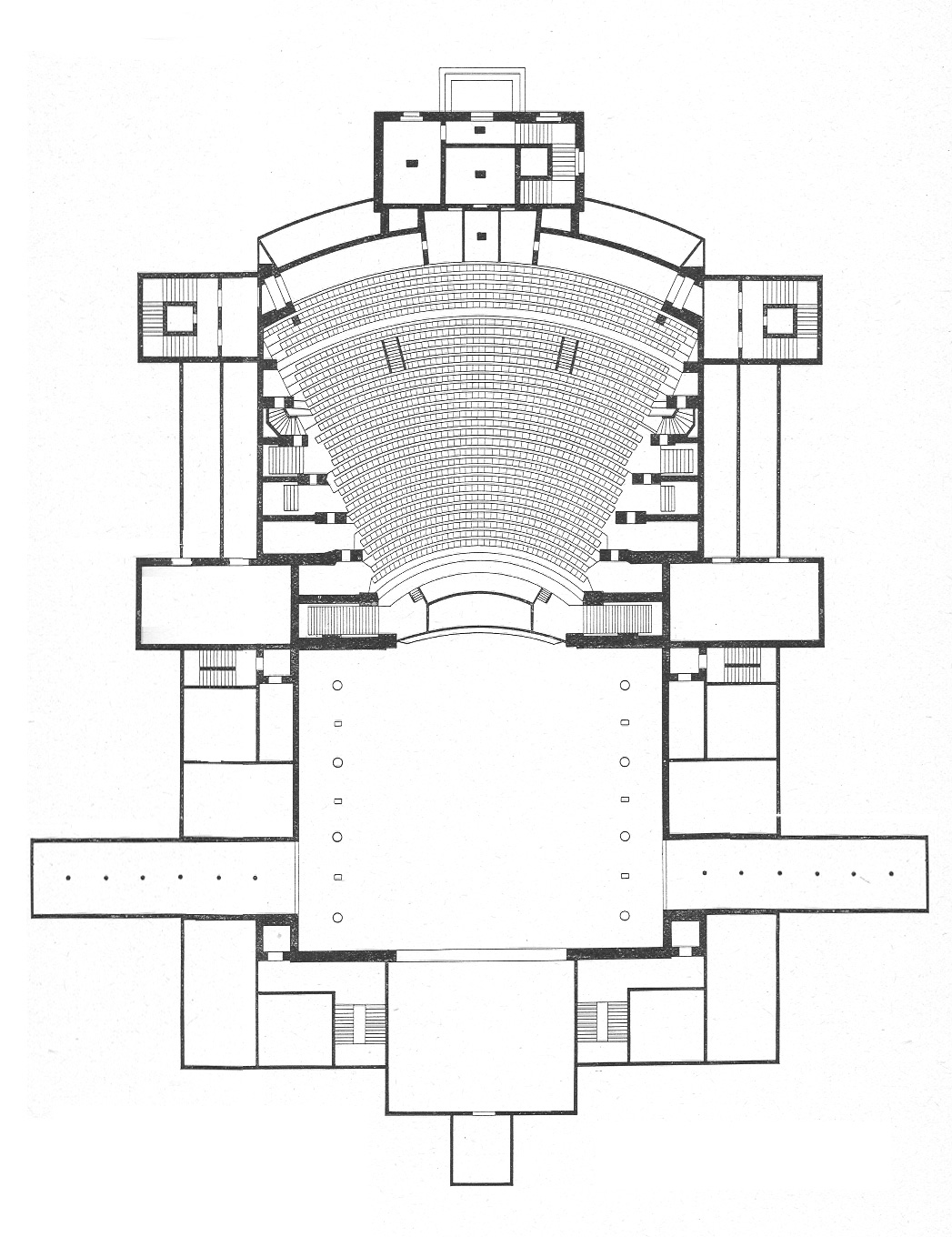

Teatro Wagneriano a Bayreuth: planimetria

Teatro Wagneriano a Bayreuth: planimetria

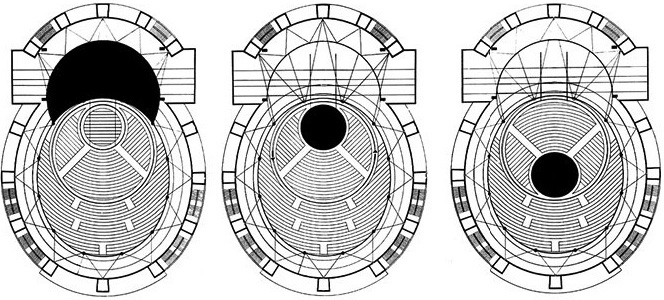

Totaltheater di W.Gropius: in nero le varie posizioni del palcoscenico

Totaltheater di W.Gropius: in nero le varie posizioni del palcoscenico Spaccato assonometrico di edificio teatrale contemporaneo

Spaccato assonometrico di edificio teatrale contemporaneo